Ich war diese Woche beim SwissMediaForum – dem zweijährlichen Treffen der Schweizer Medienbranche – eingeladen, eine Keynote zu halten, zum sehr grundsätzlichen Thema „Wozu noch Journalismus?“. Wer schon andere Vorträge von mir kennt, wird etliche Zitate und Gedanken wiedererkennen, für alle anderen ist es eine hoffentlich interessante Antwort auf die gestellte Frage.

Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Marc Bernier etwas sagt. Marc Bernier war in den letzten Jahrzehnten ein populärer Radiomoderator in Daytona Beach in Florida. Ein konservativer Moderator mit einer vielgehörten Talkshow, in der es vor allem um Politik ging.

In den letzten Monaten hat sich Bernier dort stolz als „Mr. Anti-Vax“ präsentiert, also als „Mr. Anti-Impfung“, und er hat fast jeden Tag die Corona-Impfkampagne der Biden-Regierung denunziert und mit den „Aktionen der Nazis“ verglichen. Ähnlich wie seine Kollegen Dick Farrel, Phil Valentine und Bob Enyart in ihren Radio-Talkshows in Florida, Tennesse und Colorado.

Alle vier hatten in ihren Sendungen im letzten Jahr nahezu kein anderes Thema als die angeblich erfundene Pandemie, die völlig überzogenen Schutzmaßnahmen, die ständigen Lügen der Regierung und die unnötige, ja extrem gefährliche Impfung.

Dementsprechend sind in den USA zwar 91 Prozent der Joe Biden-Wähler·innen gegen Covid geimpft, unter den Trump-Wähler·innen, dem typischen Publikum dieser Radio-Talkshows, sind es hingegen nur 50 Prozent.

Im August und September sind Marc Bernier, Dick Farrel, Phil Valentine und Bob Enyart binnen weniger Wochen gestorben. Alle vier nach einer Corona-Infektion. Alle vier waren zwischen 61 und 65 Jahre alt und alle vier waren – natürlich – nicht geimpft.

DIE WIRKLICHKEIT, DIE NICHT WEGGEHT

„Die Wirklichkeit ist das, was nicht weggeht, auch wenn du nicht mehr daran glaubst“, hat der Schriftsteller Philip K. Dick mal geschrieben. (1)

Für diese Wirklichkeit sind Journalistinnen und Journalisten zuständig.

„Journalism is the best obtainable version of the truth“, lautet die berühmte Definition von Watergate-Enthüller Carl Bernstein: „Journalismus ist die beste Version der Wahrheit, die wir finden können“. Und diese Funktion von Journalismus ist heute – im Zeitalter der „alternativen Fakten“ – wichtiger als je zuvor.

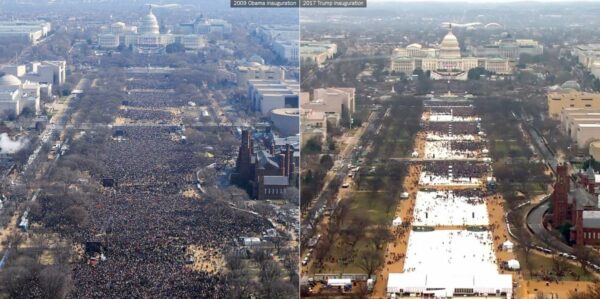

Den Begriff „alternative Fakten“ hat bekanntermaßen Kellyanne Conway geprägt, die Medienberaterin von Donald Trump, bereits am zweiten Tag seiner Präsidentschaft. Pressesprecher Sean Spicer hatte ja behauptet, dass noch nie an einer Inauguration eines neuen Präsidenten so viel Publikum teilgenommen hätte wie bei Trump. Luftaufnahmen haben schnell bewiesen, dass das eine Lüge war. Darauf angesprochen hat Kellyanne Conaway den berühmtesten Satz ihrer Karriere gesagt: „Unser Pressesekretär hat dazu alternative Fakten präsentiert.“

Bei diesen alternativen Fakten ist es dann vier Jahre lang geblieben. Donald Trump hat während seiner Amtszeit exakt 30.573 falsche oder irreführende Behauptungen verbreitet, 503 davon alleine am letzten Tag vor der Präsidentenwahl im November. 503 Lügen und falsche Behauptungen an einem einzigen Tag. Über seine gesamte Amtszeit gerechnet waren es im Durchschnitt 21 alternative Fakten täglich, bis hin zur Lüge von der angeblich “gestohlenen Wahl”.

Wir wissen das deshalb so genau, weil vier Jahre lang jede einzelne öffentliche Äußerung des Präsidenten – in Reden, Interviews, Pressekonferenzen oder Tweets – auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft worden ist, von den Faktenchecker·innen der Washington Post.

Die Fans von Donald Trump hat das übrigens wenig gestört, das hat der Rolling Stone-Reporter Tim Dickinson schon im Wahlkampf 2016 beobachtet und auf Twitter damals so beschrieben: „Trump, das ist ein Gefühl. Und wenn du dieses Gefühl hast, spielen Fakten keine Rolle mehr.“ (2)

ULTIMATIVER BOULEVARD SOCIAL MEDIA

Donald Trump war – und ist nach wie vor – ein Gefühls-Politiker. Er appelliert nicht an die Vernunft, den Intellekt oder zumindest die Interessen der Wählerschaft, sondern an ihre Emotionen, Instinkte und Ressentiments. Was grundsätzlich ein zentrales Merkmal populistischer Politiker ist.

Man könnte populistische Politik deshalb auch als Boulevard-Politik bezeichnen. Boulevard-Medien funktionieren ja ganz ähnlich: Auch ihre Geschäftsgrundlage ist es nicht in erster Linie, möglichst wertvolle Beiträge zum demokratischen Diskurs zu liefern. Sie bewerten Themen nicht nach ihrer Relevanz, sondern danach, ob sie sich als „Aufreger“ eignen, ob sie das Publikum emotional ansprechen, im besten Fall seine Neugier, aber eher Schadenfreude, Neid, Ärger, Empörung oder Wut.

Diese gezielte Ausbeutung von Emotionen haben Social Media schließlich ins Extrem übersteigert. Sie sind der ultimative Boulevard. Ihr Geschäftsmodell – der Verkauf von teurer Werbung gegen Aufmerksamkeit für kostenlose Inhalte – setzt voraus, dass Menschen möglichst viel Zeit auf ihren Plattformen verbringen. Deshalb spielen die Algorithmen vor allem jene Inhalte aus, die besonders emotionalisieren und damit besonders viele Reaktionen auslösen, also Likes, Kommentare und Shares.

Eine Foto-Galerie mit dem Titel „17 Menschen, die nach der Corona-Impfung gestorben sind“ wird auf Social Media immer besser laufen als ein tief recherchierter Text über Impfschäden. Ob ein Beitrag faktisch korrekt ist oder nicht, spielt für seinen Erfolg auf Social Media wenig Rolle – wenn überhaupt, dann wäre die Korrelation wohl eher negativ.

”DEREGULIERTER WAHRHEITSMARKT”

Der Netztheoretiker Michael Seemann nennt dieses Phänomen die „Deregulierung des Wahrheitsmarkts“, angelehnt an die Deregulierung der Finanzmärkte in den 90er und Nuller-Jahren, von der wir wissen, wohin sie letztlich geführt hat. (1) Anstelle von Junk Bonds wird am Wahrheitsmarkt Informations-Schrott vertrieben – und wie bei den CDOs und CLOs am Finanzmarkt ist auch bei den Informationen, die auf Social Media zirkulieren, nicht immer gleich erkennbar, dass da sehr häufig mit Müll gehandelt wird.

Diese Deregulierung des Wahrheitsmarkts funktioniert, weil die Digitalisierung den öffentlichen Diskurs noch grundlegender verändert hat als die Erfindung der Druckerpresse vor 500 Jahren. Damals ist eine Art von Pressefreiheit entstanden, die der deutsche Journalist Paul Sethe noch im 20. Jahrhundert zugespitzt, aber durchaus zutreffend so beschreiben konnte: „Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten.“

Um eine relevante Zeitung oder eine Zeitschrift zu betreiben, brauchte man sehr viel Geld, für Radio oder Fernsehen noch viel mehr Geld und eine staatliche Lizenz. Wer das nicht hatte, konnte Leserbriefe schreiben, Flugzettel verteilen, Bürgerinitiativen gründen oder demonstrieren gehen – und nur hoffen, damit in die Zeitung, ins Radio oder ins Fernsehen zu kommen. Darüber entschieden haben Journalistinnen und Journalisten.

Heute ist Pressefreiheit die Freiheit von Milliarden Menschen mit Internetzugang, ihre Meinung via Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Tiktok oder Telegram zu verbreiten. Wir Journalist·innen spielen dafür keine Rolle mehr – und reich muss man auch nicht sein. Eintrittsbarrieren existieren nicht mehr, ein Smartphone und ein Datenpaket genügen, um potentiell ein Millionenpublikum zu erreichen. #Rezo #BibisBeautyPalace

Die PR-Leute von Ronald Reagan und die Spin Doktoren von Bill Clinton mussten sich einst noch mühsam überlegen, mit welchen elaborierten Inszenierungen es ihr Präsident möglichst jeden Abend in die Evening News schaffen könnte. Donald Trump musste nur ein paar irre Tweets an seine 60 Millionen Follower absetzen, je irrer, desto erfolgreicher. Und in die Evening News kam er damit auch.

“WIR BRAUCHEN DIE NICHT MEHR.”

Davon haben viele in der Politik gelernt. Der CDU-Politiker Friedrich Merz etwa, der letztes Jahr gesagt hat: „Es gibt eine richtige Machtverschiebung zwischen denen, die Nachrichten verbreiten und denen, die Nachrichten erzeugen. Und zwar zugunsten derer, die die Nachrichten erzeugen.” Die Nachrichten-Erzeuger könnten über ihre eigenen Kanäle auf Social Media die „eigene Deutungshoheit behalten“, sagt Merz. Und über die Nachrichten-Verbreiter, die Journalist·innen also, meinte er damals: „Wir brauchen die nicht mehr.“

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat auf seiner Facebook-Seite aktuell 951.000 Fans, in einem Land von nicht mal neun Millionen Einwohnern. Auf Twitter hat er derzeit 484.000 Follower. Seine Partei, die ÖVP, hat in den letzten Jahren mehrere hunderttausend Mail-Adressen und Mobilnummern gesammelt, um ihre Anhänger regelmäßig direkt zu kontaktieren, und seit wenigen Wochen gibt es Sebastian Kurz auch auf Tiktok. Anders als Herr Merz will Herr Kurz aber auf traditionelle Medien noch nicht ganz verzichten und legt sogar sehr viel Wert darauf, wie er da vorkommt.

Im Bundeskanzleramt sind rund 60 Menschen in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt, weit mehr als in jeder österreichischen Politik-Redaktion. Neben seinen Pressesprecher·innen in Kanzleramt und Parteizentrale hat Kurz noch einen amtlichen „Kanzlerbeauftragten für Medien“ etabliert (das heißt wirklich so), nicht zufällig sein früherer PR-Chef. Die österreichische Bundesregierung hat im ersten Halbjahr rund 25 Millionen Euro für Werbung ausgegeben, öffentliche Stellen insgesamt etwa 100 Millionen. Das macht bei manchen Verlagen mittlerweile einen erheblichen Teil ihrer Werbeeinnahmen aus und möglicherweise auch eine gewisse finanzielle Abhängigkeit. Und der Kanzlerbeauftragte für Medien hat sich auch sehr bemüht, bei der Neubesetzung der ORF-Generaldirektion vor wenigen Wochen den Wunschkandidaten der ÖVP durchzubringen.

RELEVANT FÜR EMPFÄNGER·INNEN

Wir Medienleute könnten das alles ja auch als Kompliment nehmen – ganz so irrelevant, wie Friedrich Merz meint, sind wir vielleicht doch noch nicht, wenn man sich noch immer mit so viel Aufwand um uns bemüht.

Ich glaube allerdings, dass Journalistinnen und Journalisten aus einem anderen Grund relevant sind, möglicherweise nicht so sehr für die Nachrichten-Erzeuger, da mag Herr Merz schon recht haben. Sondern für die Nachrichten-Empfänger·innen.

Für sie muss in dieser endlosen Flut aus Propaganda, PR, Paranoia und Profitmaximierung nämlich irgendwer für Orientierung sorgen und die Fakten von den Fake News unterscheiden. Und das ist seit ja jeher unser Geschäft.

“Wenn Sie die New York Times kaufen, kaufen Sie keine News. Sie kaufen Urteilsfähigkeit“, so hat es der langjährige Herausgeber Arthur Ochs Sulzberger vor 25 Jahren beschrieben.

Dazu brauchen wir Journalismus.

Natürlich nicht jede Art von Journalismus. Aus der Musik kennen wir die Unterscheidung zwischen E- und U-Musik, also zwischen ernster und unterhaltender Musik. Diese Unterscheidung ist zu Recht umstritten, trotzdem möchte ich sie mir kurz ausborgen. Es gibt nämlich auch so etwas wie U-Journalismus und E-Journalismus.

U-JOURNALISMUS & DIE 3 K

Traditionellen U-Journalismus brauche ich persönlich ja nicht unbedingt, also exklusive Enthüllungen, welcher Promi gerade welchen anderen Promi geküsst oder betrogen hat, welche Königskinder Königsenkel erwarten und welche Influencerin auf welcher Insel Urlaub macht. Das ist genau jener Informationsmüll, der via Social Media ohnehin im Überfluss in die Welt gekippt wird. Warum man dafür heute auch noch Bäume umschneidet und Papier bedruckt, weiß ich ehrlich nicht. Außer vielleicht man kann damit noch Geld verdienen – wenn Ihnen das gelingt, herzlichen Glückwunsch!

U-Journalismus existiert übrigens in Form der drei K: Als Kommerz-, Krawall- und Kampagnen-Journalismus. Manches ist auch eine kunstvolle Mischform aus allen drei K, die BILD-Zeitung etwa oder oe24 in Österreich. Wozu wir diese Form von Journalismus brauchen, kann ich ihnen nicht beantworten.

Was wir als Gesellschaft und als liberale Demokratien allerdings mehr denn je brauchen, ist E-Journalismus – ernsthafter Journalismus – also Medien, die sich mit gesellschaftlich relevanten Themen beschäftigen, die Mächtigen kontrollieren und Mißstände aufdecken; wo neugierige Reporterinnen und sachkundige Redakteure ergebnisoffen, fair und sorgfältig recherchieren und das, was sie herausfinden, möglichst interessant und verständlich erzählen.

WIE E-JOURNALISMUS BESSER WIRD

Ein Journalismus also, der jene Fakten bereitstellt, die unser Gemeinwesen für einen sinnvolle öffentliche Debatte benötigt. Ohne eine gemeinsame Faktenbasis, auf die wir uns alle beziehen, können wir nämlich nicht sinnvoll miteinander diskutieren und nicht politisch streiten, sondern letztlich nur fruchtlos und immer aggressiver aneinander vorbeiagitieren.

In diesem E-Journalismus könnten wir übrigens alle oft noch viel besser werden:

– Indem wir etwa an jede Recherche mit dem Ziel herangehen, unsere Ausgangsthese möglichst zu widerlegen.

– Indem wir keine „he said/she said“-Protokolle veröffentlichen, sondern hinausgehen und überprüfen, wie das Wetter wirklich ist, wenn eine Partei behauptet, es regnet draußen und die andere darauf besteht, dass die Sonne scheint. Und dann analysieren wir, wer mit welchen Interessen die Unwahrheit sagt.

– Indem wir uns mit den wirklich relevanten Themen befassen, auch wenn sie komplex und sperrig sind und nicht ganz so gut in die schnelle Medienlogik passen.

– Indem wir mehr constructive journalism betreiben, also nicht nur über Probleme berichten – das bleibt natürlich elementar wichtig -, sondern auch recherchieren, ob vielleicht schon jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden hat.

– Indem wir false balances vermeiden, wo wir – einer vermeintlichen Ausgewogenheit wegen – etablierte wissenschaftliche Lehrmeinungen und irrelevante Extrempositionen scheinbar gleichwertig gegenüberstellen. Falls sich Extrempositionen und -behauptungen aber sehr verbreiten, sollten wir sie gründlichen Faktenchecks unterziehen.

– Indem wir nicht alle gleichzeitig die gleichen Agenturmeldungen ins Netz copypasten und so dem Publikum den Eindruck vermitteln, diese „Mainstream“-Medien seien ohnehin alle eins.

– Indem wir viel mehr als bisher selbstkritisch und transparent zu unseren blinden Flecken und allfälligen Fehlleistungen stehen und sie korrigieren.

– Und indem wir mit unserem Publikum ernstgemeinte Dialoge führen, jedenfalls mit jenem Teil des Publikums, der es auch mit uns ernst meint und nicht nur trollen will.

WANN U-JOURNALISMUS WICHTIG WIRD

Aber wie in der Musik ist auch im Journalismus die Unterscheidung zwischen E und U nicht sehr trennscharf. So wie es hochqualitative U-Musik gibt, gibt es auch sehr relevanten U-Journalismus: Dort wo auf unterhaltsame Weise inhaltlich Relevantes abgehandelt wird.

Wenn etwa über Satire politische Aufklärung betrieben wird, oft mit mehr Rechercheaufwand als in etablierten Politik-Formaten, wie bei John Oliver, bei Jan Böhmermann oder in der heute-show.

Das ist sogar eine sehr spannende und wirkungsmächtige Form von Journalismus, weil vor allem junge Menschen ihren Medienkonsum sehr stark danach richten, was unterhaltsam ist. Und es muss ja unser zentrales Anliegen sein, möglichst viele Menschen zu erreichen und nicht nur Information für ohnehin Informierte zu produzieren.

Journalismus ist kein Selbstzweck, sondern eine öffentliche Dienstleistung – für eine möglichst breite Öffentlichkeit.

Deshalb halte ich es auch für elementar wichtig, dass wir Journalismus auf Social Media bringen. Millionen Menschen in unseren beiden Ländern beziehen einen Großteil ihrer aktuellen Informationen dort – aus Quellen, denen es im besseren Fall nur ums Geldverdienen geht, im schlechteren Fall darum, jeden sinnvollen Diskurs zu zerhacken, wie das professionelle Troll-Fabriken aus Russland, der Türkei oder Saudiarabien tun.

WO JOURNALISMUS GEBRAUCHT WIRD

Nun weiß ich natürlich, dass die großen Social Media-Konzerne unsere bedrohlichsten Konkurrenten sind, die das herkömmliche journalistische Geschäftsmodell existentiell gefährden. Und dass es auf den ersten Blick paradox scheinen muss, ihnen auch noch unsere Arbeit zu schenken. Und ich gestehe zu, dass das ein Dilemma ist.

Doch meine These wäre, dass niemand erst deswegen auf YouTube, Facebook oder Tiktok geht, weil dort auch Inhalte der New York Times, der ZEIT oder der SRG zu finden sind. Die Milliarden Menschen sind nämlich schon dort. Aber wir können sie dort nicht nur Corona-Leugnern, Fake News-Fabriken und Shuffledance-Tutorials überlassen.

Journalistinnen und Journalisten müssen dem Publikum dieser Plattformen auch sinnvolle, relevante und vor allem verlässliche Information zur Verfügung stellen. Gerade öffentlich-rechtliche Sender haben da eine besondere Verpflichtung, denke ich. Unsere Arbeit wird öffentlich finanziert, wir müssen nicht jeden Beitrag monetarisieren und wir sollten unseren Journalismus gerade dort anbieten, wo er besonders gebraucht wird.

Der legendäre Gerd Bacher, der Begründer des modernen ORF, hat einmal gesagt: „Journalismus ist Unterscheidung. Die Unterscheidung zwischen wahr und unwahr, zwischen wichtig und unwichtig und zwischen Sinn und Unsinn.“ (3)

Dazu brauchen wir Journalismus. Wir beschreiben die Wirklichkeit. Das, was nicht weggeht, auch wenn man nicht daran glaubt.

(1) Die Hinweise auf die beiden Zitate von Philip K. Dick und Michael Seemann verdanke ich dem Medienwissenschafter Bernhard Pörksen.

(2) Der Tweet von 2016 zu Trump ist leider nicht mehr online, weil Tim Dickinson seine Tweets regelmäßig löscht, wie er mir auf Anfrage geschrieben hat.

(3) Das Zitat von Gerd Bacher stammt von einer Podiumsdiskussion im Wiener Funkhaus Anfang der 1990er Jahre. Ich hatte mit das Zitat damals als Zuhörer mitgeschrieben, kann aber Zeitpunkt und genaues Thema der Diskussion leider nicht mehr rekonstruieren. Eine andere Quelle für das Zitat kann ich leider nicht angeben.