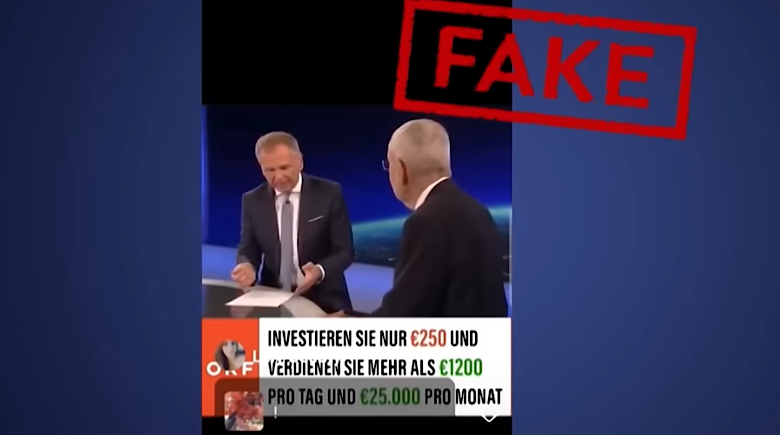

Seit Jahren kursieren im Netz regelmäßig neue Fake-Videos von mir und anderen bekannten ORF-Menschen, in denen wir angeblich für irgendwelche großartigen Geldanlage-Möglichkeiten werben, für Krypto-Währungen, Abnehmmittel, sonstige Medikamente oder was auch immer. Das jüngste Betrugs-Video, das ich kenne, zeigt ein Studiogespräch von mir mit dem Bundespräsidenten, über das eine (sehr schlecht) gefälschte Tonspur gelegt wurde und in dem wir vermeintlich eine superlukrative Geldanlage anpreisen.

Selbstverständlich sind ALLE diese Werbevideos FAKES.

Das Social-Media-Team der ZiB hat für unseren neuen YouTube-Kanal (den ich sehr empfehlen kann) jetzt einen eigenen Beitrag zu diesem Thema produziert, feat. Armin Assinger, Christa Kummer & mich:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

ZiB-Journalist·innen machen keine Produktwerbung. Wir dürfen das gar nicht, es ist uns gesetzlich verboten. Wann immer Sie also online einen Werbespot mit mir sehen, in dem nicht eine ORF-Sendung promotet wird, ist es ein Fake.

Trotzdem schreiben mir häufig Menschen, warum ich mich für derartige Werbung hergeben würde. Antwort: Mach ich nicht, aber ich kann mich leider nicht dagegen wehren, außer dass ich immer wieder davor warne. Die Betrüger, die diese Spots produzieren, machen das anonym und sind – jedenfalls mit vertretbarem Aufwand – nicht zu finden. Ich kann bei der Polizei eine Anzeige gegen Unbekannt einbringen, aber es bringt leider nichts, außer, dass es mich Lebenszeit kostet. Mehr dazu in diesem Interview:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Meistens sieht man diese Fake-Werbespots auf Social Media-Plattformen wie Facebook oder Insta, aber auch auf an sich seriösen Websites, etwa von bekannten Medien. Die verkaufen diese Anzeigen allerdings nicht direkt an die Betrüger (sonst könnte man was dagegen unternehmen), sondern die Online-Werbeplätze werden meist vollautomatisch versteigert. D.h. die Medien kriegen gar nicht mit, wer auf ihren Websites Werbung schaltet. (Und jede Userin bekommt eine andere Werbung angezeigt – je nach ihrem Online-Verhalten.)

Wichtig ist jedenfalls: Wenn Sie so eine Fake-Werbung sehen, überweisen Sie niemals an irgendwen Geld und geben Sie keine persönlichen Daten her! Das Geld ist weg und ihre Daten werden missbraucht. Armin Assinger, Christa Kummer & ich können aber nix dafür. Ehrenwort!

„Praktischer Journalismus“ soll ja tatsächlich ein möglichst praktisches Buch sein – für junge Journalist·innen, aber auch für alle, die sich dafür interessieren, wie Medien im Alltag gemacht werden. Deshalb war unsere Bitte an alle Autor·innen, möglichst praxisnah zu beschreiben, was man zu ihrem Thema jedenfalls wissen muss (hier das

„Praktischer Journalismus“ soll ja tatsächlich ein möglichst praktisches Buch sein – für junge Journalist·innen, aber auch für alle, die sich dafür interessieren, wie Medien im Alltag gemacht werden. Deshalb war unsere Bitte an alle Autor·innen, möglichst praxisnah zu beschreiben, was man zu ihrem Thema jedenfalls wissen muss (hier das

Es war eine Art gedruckte Zusammenfassung des Lehrgangs. Nahezu alles, was damals in der österreichischen Medienbranche Rang und Namen hatte, zählte zu den Autoren. „Autoren“ und „nahezu alles“, weil im Inhaltsverzeichnis 52 Männer standen und zwei Frauen. Heinz Pürer hatte die renommiertesten Chefredakteure und Ressortleiter gebeten, in seinem Lehrgang zu unterrichten und für das Buch zu schreiben – und das waren Anfang der 1980er Jahre beinahe ausschließlich Männer.

Es war eine Art gedruckte Zusammenfassung des Lehrgangs. Nahezu alles, was damals in der österreichischen Medienbranche Rang und Namen hatte, zählte zu den Autoren. „Autoren“ und „nahezu alles“, weil im Inhaltsverzeichnis 52 Männer standen und zwei Frauen. Heinz Pürer hatte die renommiertesten Chefredakteure und Ressortleiter gebeten, in seinem Lehrgang zu unterrichten und für das Buch zu schreiben – und das waren Anfang der 1980er Jahre beinahe ausschließlich Männer.